こんな人に読んでほしい

これから技術士試験の勉強をする方

勉強を頑張ったけどダメだった方

採点基準が知りたい方

技術士二次試験の筆記試験を受験しようとする方は、

何かしら勉強してから望むと思います。

ここでは、合格したとき、実際に私が行った勉強方法をご紹介します。

(各科目の得点率は71~80%でした)

「勉強時間をとったのにダメだった」といった方がいらっしゃれば、

参考になれば幸いです。

■目次

- (おさらい)筆記試験の概要

- 得点の高い答案とは

- なぜ、テスト当日にキーワードを盛り込んだ文章が書けないか

- できることとできないことの境界を明確にする勉強方法

- 題意に沿った解答を意識する

- 答案に記載すべきコンピテンシー

- 他の記事の紹介

■(おさらい)筆記試験の概要

筆記試験は、

①2時間で1800字の論文を書く必須科目(Ⅰ)

②3.5時間で3600字の論文を書く選択科目(Ⅱ-1 Ⅱ-2 Ⅲ)

があります。

問題が与えられ、その題意に沿った解答を行う必要があります。

例えば建設部門のⅠとⅢですと、「国土交通白書」など、

国の方針に沿って解答する必要があります。

また、Ⅱ-1、Ⅱ-2では、種々の専門書をまとめて覚えておくと思います。

■得点の高い答案とは

ここで得点の高い答案とはどういう答案でしょうか。

多くの本に書かれていることですが、

- キーワードが盛り込まれていて

- 題意に沿っており

- コンピテンシーを意識した

答案のことです。

■なぜ、テスト当日にキーワードを盛り込んだ文章が書けないか

多くの受験生は、「国土交通白書」や「キーワード集」などを読み、

もしくは音声データを聞いたりして、内容を覚えて試験に臨んでいると思います。

しかし、テスト当日、試験用紙を前にすると、

準備したキーワードが『書けない』

ということがあると思います。

準備したキーワードが書けないとどうなるか、

接続詞などを多用し、間延びした解答を作成することになります。

そういった解答は、採点官から合格点をもらえないでしょう。

■テスト当日に書けるようにするには

仮に練習で1800字の論文を手書きで書いたとして、

間延びした解答だったとしましょう。

それでもあなたは、「ああ、よく書けた」と思います。

書こうと思っていたキーワードの7割くらい書けていて、

文字数が埋まっていたら合格だと思ってしまいます。

私もそうでした。

自分の答案を客観的に採点するのは難しいのです。

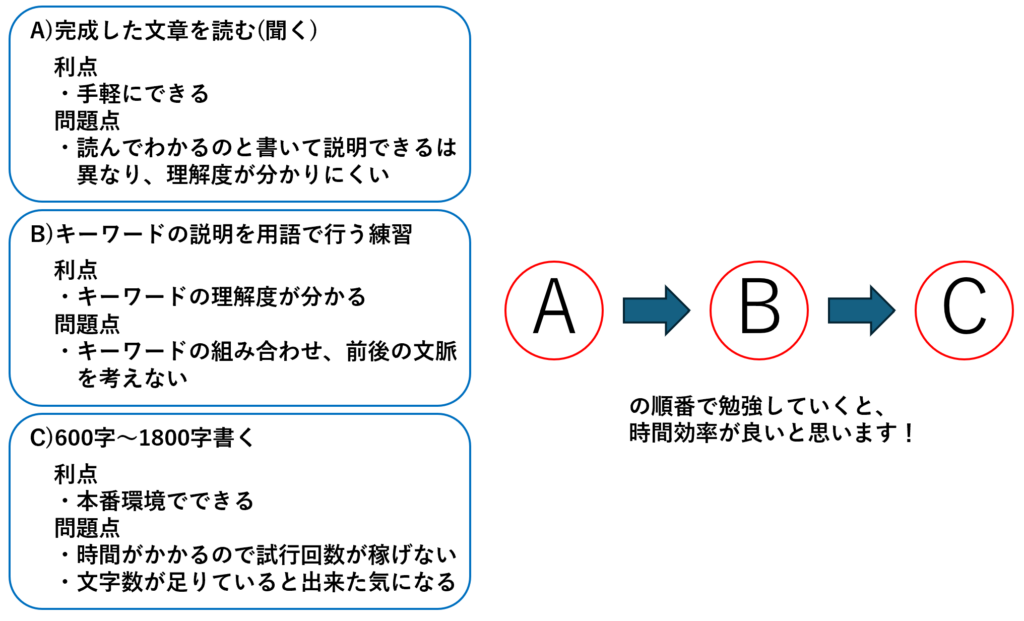

ひたすら書く勉強・読む勉強・聞く勉強のみを行うことの何がいけないのか。

それは、

『自分が書けることと書けないことの境界が曖昧である』

ためです。

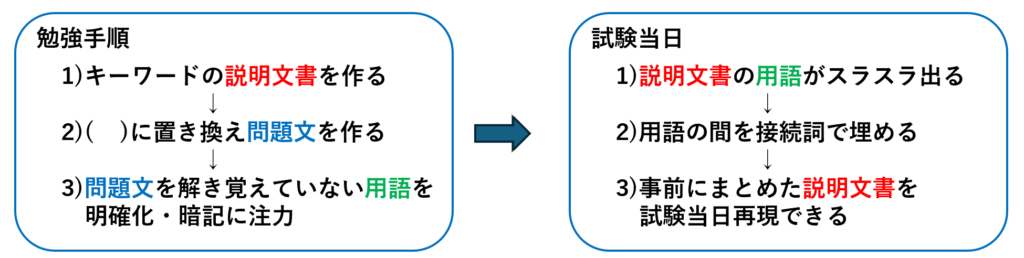

なので、以下の図のように段階的に勉強方法を変えるとよいと思います。

また、Cの通しで書くことの問題点、それは、

10個キーワードを用意する⇒6個は書けて、4個は書けない

その違いはとても分かりにくいものです。

書けない4個のために、10個のキーワードを何度も練習するのも非効率的です。

なぜなら6個はすでに覚えていますから、

覚えていない4個のために、2.5倍の労力を費やすことになります。

できないことだけ練習する。

これが限られた時間で合格するために意識すべきことです。

■できることとできないことの境界を明確にする勉強方法

私は

①まず、キーワード毎にその意味をまとめます。

②まとめた文書のうち、重要である箇所を( )表記とする。

③( )表記の個所を正確に回答できるように何度もoutputを繰り返す。

という勉強方法を行いました。

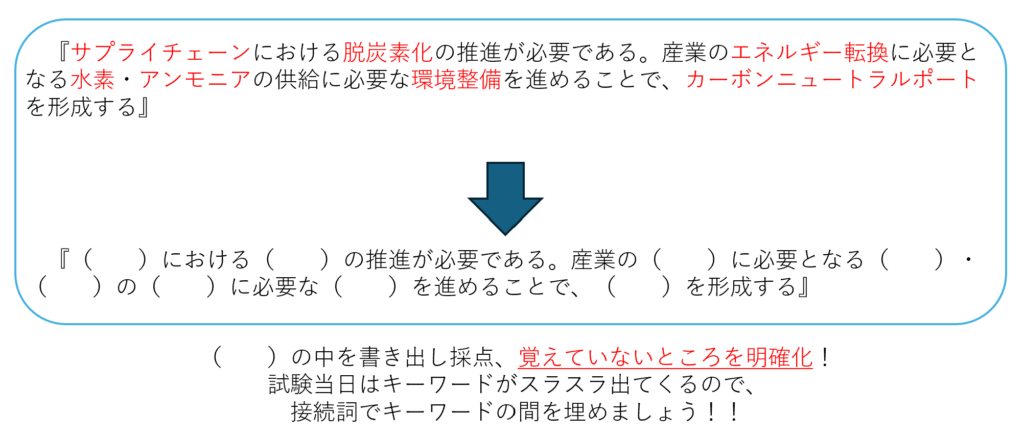

具体例を出すと、

<原文>

カーボンニュートラルポート

『サプライチェーンにおける脱炭素化の推進が必要である。産業のエネルギー転換に必要となる水素・アンモニア

の供給に必要な環境整備を進めることで、カーボンニュートラルポートを形成する』

という文書を覚えようとします。

⇩これを加工し

<暗記用>

カーボンニュートラルポート

『( )における( )の推進が必要である。産業の( )に必要となる( )・( )の( )に

必要な( )を進めることで、( )を形成する』

という文書を作ります。

主語も述語も隠れているため、暗記用だけ見ても何もわかりませんね。

ですが、暗記用の文書をみて、( )の中をすべて書き出せるようになれば、

試験当日、「覚えたはずだけど出てこない」といったことはなくなり、

キーワードをもとに文書を作成できるはずです。

■題意に沿った解答を意識する

これは、ひたすら知識をつけるしかないという面もあります。

キーワード毎の関連性を意識してまとめておきましょう。

具体的には、

『地震⇒2016年の熊本地震』

『水害⇒2018年の岡山、内水氾濫』

『人手不足⇒1996年と2016年の建設業労働者の違い』

といった解答をあらかじめ用意しておきましょう。

■答案に記載すべきコンピテンシー

私が考える、各試験科目の設問と、コンピテンシーの関係を記載します。

必須Ⅰ

1) 設問1 【専門的学識】【問題解決】をアピール!!

2) 設問2 【問題解決】をアピール!!

3) 設問3 【評価】をアピール!!

4) 設問4 【技術者倫理】をアピール!!

選択科目Ⅱ-1

1) 設問 下記の種類があります 【専門的学識】をアピール!!

- 次の〇〇〇の中から1つ選び、~における留意点を述べよ。

⇒不具合などに使われる文章です。業務を進めるうえで生じうるエラーを予見し、あらかじめ調査することを求めています。 - 次の〇〇〇の中から1つ選び、~における概要と特徴を述べよ。

⇒単純な説明問題です。『概要』は辞書的な意味を、『特徴』は似ている他の物との差を説明する必要があります。 - 次の〇〇〇の中から1つ選び、~について対策を述べよ。

⇒『不具合を未然に防ぐための行動』を述べる必要があると思います。留意点は事前の調査に近い内容、対策では調査に基づいた行動、

というイメージがあります。

選択科目Ⅱ-2

1)設問1 【専門的学識】をアピール!!

2) 設問2 【マネジメント】をアピール!!

3)設問3 【リーダーシップ・コミュニケーション】をアピール!!

選択科目Ⅲ

1) 設問1 【専門的学識】【問題解決】をアピール!!

2) 設問2 【問題解決】をアピール!!

3) 設問3 【評価】をアピール!!

※下記の私の電子書籍では、より詳細に解説し、筆記全科目70%以上の得点で合格したときの

私の本試験での骨子(必須Ⅰ)なども載せています。

良ければ購入を検討していただければと思います。

他の記事の紹介

いかがだったでしょうか。

他の記事ではオススメの書籍などを紹介していますので、

ぜひ、ご覧になってください。

“⑥技術士(二次試験) 筆記試験の勉強法・コンピテンシーと採点基準” への16件のフィードバック

[…] ⑥技術士(二次試験) 筆記試験の勉強法 前へ 次へ […]

[…] ⑥技術士(二次試験) 筆記試験の勉強法 […]

[…] ⑤技術士(二次試験)実務経験証明書の添削は必要か? ⑥技術士(二次試験) 筆記試験の勉強法 ⑦技術士(二次試験) 筆記試験当日の流れ […]

[…] ⑥技術士(二次試験) 筆記試験の勉強法 前へ […]

[…] ⑥技術士(二次試験) 筆記試験の勉強法・コンピテンシーと採点基準 […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] ⑥技術士(二次試験) 筆記試験の勉強法・コンピテンシーと採点基準 […]