読んでほしい人

技術士の取得を通しステップアップしたい人

技術士試験を難しいものととらえ、不安に思っている受験生

試験を通して、課題解決の考え方を学びたい方

全科目70%以上で合格した筆者も、最初はダメダメだったことを知れば、がんばれそうな人

■目次

- 技術士の概要

- 部門

- 技術者の人数と各部門の人数

- 取得のメリット

- 試験の難易度

- 試験のスケジュールと合格率

- 技術士に求められるコンピテンシー

- 筆者の体験談

■技術士の概要

技術士とは科学技術に関する高度な知識と応用能力を有することを示す国家資格です。

取得するためには第二次試験に受かる必要があり、

第二次試験を受験するには第一次試験に合格するか、

所定の実務経験を積む必要があります。

第二次試験は、筆記試験と口頭試験が行われます。

- 筆記試験:必須科目、選択科目があり、いずれも論文式試験(年度によって異なる)

- 口頭試験:技術者としての資質を口頭で確認

この資格は、文部科学省が付与する、技術系最高峰の権威ある国家資格といえるでしょう。※構造一級も負けてないけどね!

■部門

技術士は20の一般部門と総合技術監理部門に分かれています。

- 機械部門

- 船舶・海洋部門

- 航空・宇宙部門

- 電気電子部門

- 化学部門

- 繊維部門

- 金属部門

- 資源工学専門

- 建設部門

- 上下水道部門

- 生成工学専門

- 農業部門

- 森林部門

- 水産部門

- 経営工学部門

- 情報工学部門

- 応用理学部門

- 生物工学部門

- 環境部門

- 原子力・放射線部門

- 総合技術管理部門

■技術者の人数と各部門の人数

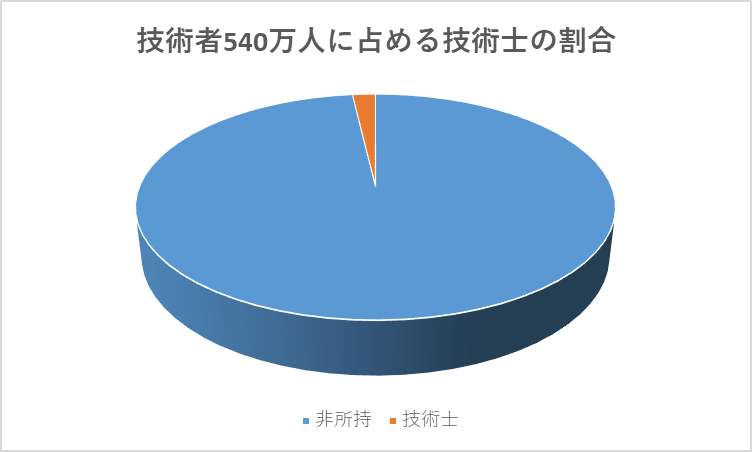

我が国の技術者の人数は、【約540万人】だそうです。(2020年 総務省の統計ダッシュボード調査データより)

一方、技術士の人数は、【約10万人】だそうです。(R6年現在)

約2%の優秀な技術者と言えるでしょう。

ここで注意していただきたいのは、

技術士を取得していない技術者の方にも優秀な方は大勢いらっしゃるということです。

ですが、それを証明するには業務の中で示すしかありません。

一方、技術士を取得することで、国が定める一定の要件を満たしていることを、

最初に万人にわかりやすく示すことができます。

■取得のメリット

技術士は、名称独占資格であり、業務独占資格ではありません。

- 業務独占資格(医師・弁護士・公認会計士・一級建築士など)

- 名称独占資格(技術士)

そのため、独占業務はありませんが、

高難易度の国家資格ということもあり、さまざまなメリットがあります。

- 顧客に信頼されやすくなる

- 企業によっては出世が早くなる。

- 企業によっては資格手当がもらえる。

- 就職・転職時に考慮される。

- 名刺交換の際、技術士同士だと話が弾む

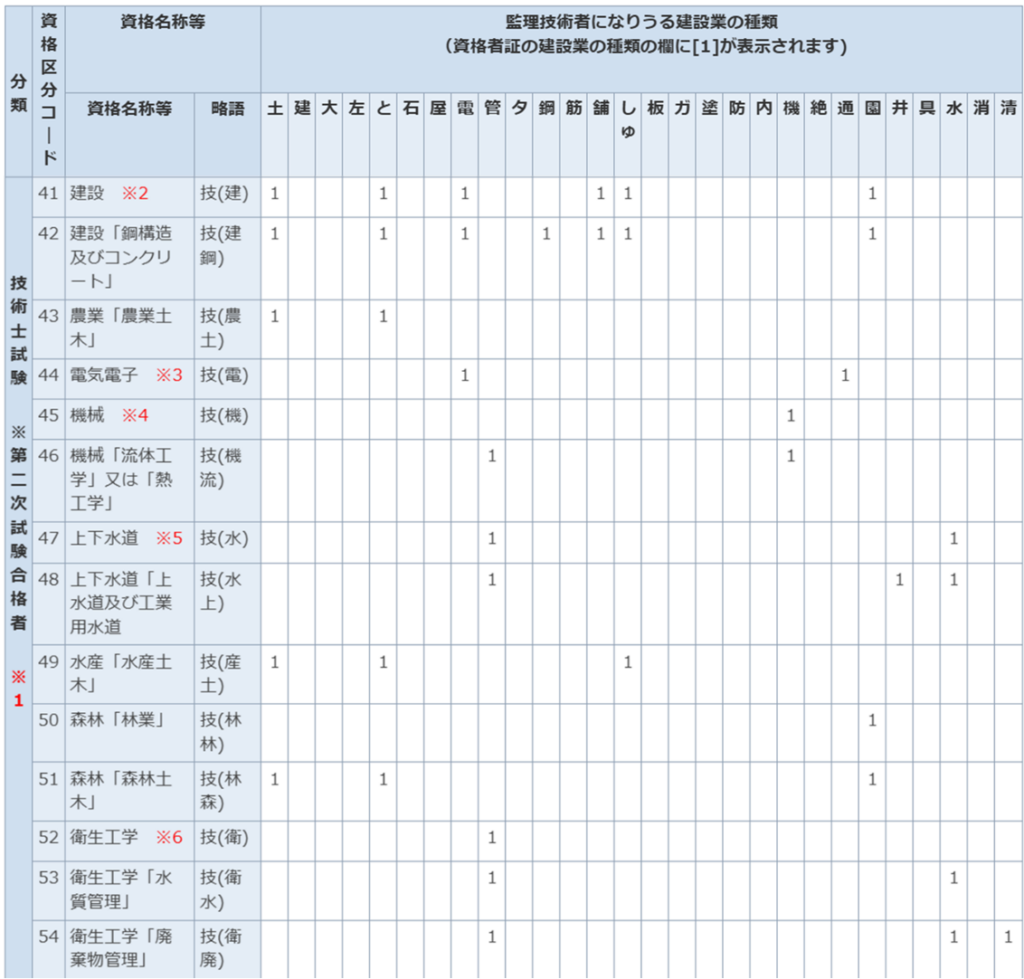

ほかにも、建設業の場合、監理技術者になることができます。

責任ある立場につくことで、収入を伸ばしたい方におススメです。

(出展:一般財団法人 建設業技術者センター)

■試験の難易度

技術士二次試験の難易度は

かなり高い

といえるでしょう。

だからこそ、他エンジニアの注目を集める資格といえます。

この難易度の高さは『論文式試験』ということもあり、

採点基準が受験生にはわかりにくいことも影響しています。

そのため、合格者はどのようなことに配慮し、

どのように勉強したかを知ることで、

合格を手繰り寄せることができるようになると思います。

■試験のスケジュールと合格率

スケジュール

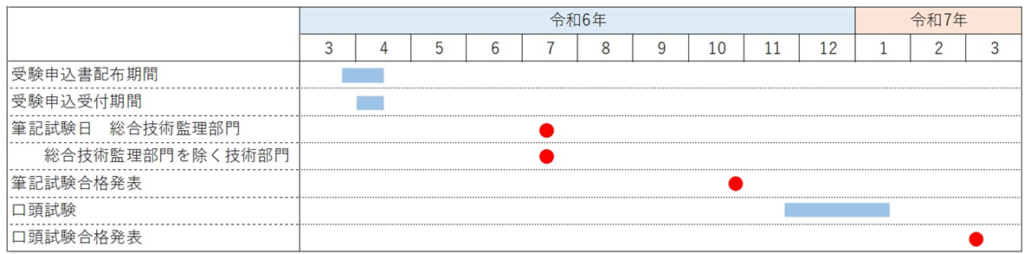

例年だいたいのスケジュールは同じです。令和6年度の場合を以下に記載します。

- 受験申込書配布期間 3/25~4/15

- 受験申込受付期間 4/1~4/15

- 筆記試験日 総合技術監理部門 7/14

総合技術監理部門を除く技術部門 7/15 - 筆記試験合格発表 10/末

- 口頭試験 11 月下旬~令和7年1月中旬

- 口頭試験合格発表 令和7年3月上旬

合格基準と合格率

●合格基準

① 筆記試験の合否判定

筆記試験の合否判定は、『必須Ⅰの得点が60%以上』かつ『選択Ⅱ・Ⅲの合計得点が60%以上』となります。

② 口頭試験の合否判定

口頭試験の合否判定は、『全ての諮問事項がそれぞれ60%以上の得点を獲得していること』です。

●合格率

合格率は、20の一般部門で10~12%程度、総合技術監理部門で20%程度です。

これは、20部門を取得した人が総合技術監理部門を受験していることが多いため、一般

部門より総合技術監理部門が簡単ということではありません。

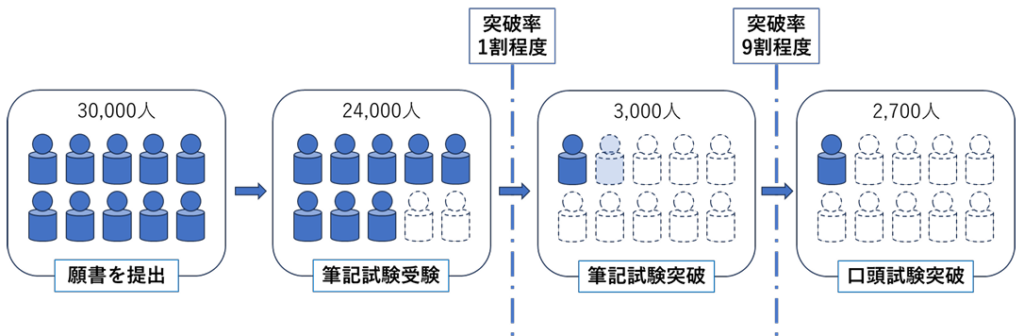

試験は、『筆記試験(合格率約13%程度)』⇒筆記の合格者のみ『口頭試験(合格率約90%)』という流れです。

注意していただきたいのは、口頭試験に落ちると次年度は筆記試験から受けなおしということです。

大まかに図示すると下図になります。

願書を出したけど、そもそも試験会場に来ない人も多いです。

受験料(14000円)がもったいないですね。

■技術士に求められるコンピテンシー

技術士試験は、筆記試験・口頭試験ともに、

『技術士に求められるコンピテンシー』を基に採点されます。

- 専門的学識

- 問題解決

- マネジメント

- 評価

- コミュニケーション

- リーダーシップ

- 技術者倫理

試験毎のコンピテンシーについては、

別記事に記載していますのでご確認ください。

これを認識しているかどうかで合否を左右するといっても過言ではありません。

■筆者の体験談

●令和3年度の場合

私は、令和3年の3月に試験を受験しようと思い、願書を出しました。

ゴールデンウィーク明けから過去問を見てみたのですが、、、

何を聞かれているのか、さっぱりわからない。。。

という状態でした。

7月の口頭試験は『行くだけ時間の無駄』と思い欠席。

試験会場を準備していただいた方たちには申し訳ないですね。

●令和4年度の場合

令和4年度は、1月頃から勉強をしていました。

過去問を分析し、傾向を把握し、完ぺきな勉強をしていました。

その甲斐もあり、筆記試験当日、問題を見た私は

予想通りの問題が出題された!

これは絶対受かった!!

と嬉々として問題を解いていました。

そして11月の合格発表では、

【B-B-B 不合格】(開示請求ではすべて約50%)

という通知が来ました。

一級建築士であり、それなりにエンジニアとして経験も積んでいて、

問題の予測も完ぺきなのに落ちる、という点から、ある疑問がわきました。

【採点基準があって、それを把握していないのでは?】

翌年は、さまざまな書籍を読むなど、情報収集を行いました。

そこから、『技術士に求められるコンピテンシー』と

技術士試験の採点の関係に気づきました。

●令和5年度の場合

建築の設計者である私の周りには技術士を取得している方はいませんでした。

そのため、有料講座を駆使し、情報収集をすることとしました。

また、令和4年度に合格するつもりだったので、

3月のTOEICで800点を取り、11月に構造設計一級建築士に受かるという他の制約の中、

7月に技術士筆記試験に受かるという目標をねじ込みました。(12月の口頭試験も)

万全の準備をして筆記試験に臨み、試験当日は、

予想通りの問題が出題された!

これは絶対受かった!!(2度目)

・・・というか、これでダメなら私には無理だ!!!

と思いながら問題を解いてました。

当日は、問題がとても簡単に感じられたのを覚えています。

試験結果は、

合格点60%に対し、合計74%と、

余裕をもって合格することができました。(TOEICも800点とり、構造一級も合格しました!)

その時の勉強法、考えたことなどは別の記事にしましたので、

そちらを参照ください!!

■受験生へのエール

技術士試験は大変難しい試験に見えると思います。

最初に試験問題を見たときは、私も何が書かれているかわかりませんでした。

ですが、令和5年度の試験の時は、

問題がとても簡単に感じられ、知っていることをただ出力しているだけ、

という印象です。

今、勉強に苦戦している方も、何かのきっかけで、

そのようになっていただければと思っており、

このブログの記事が少しでも手助けになれば幸いです。